Sommaire

Découvrir comment fonctionner les réseaux de chaleur peut transformer la manière dont les villes consomment l’énergie. Ce sujet passionnant offre une vision nouvelle sur la réduction de l’empreinte carbone, en mettant en lumière des solutions innovantes et durables. Plongez dans les paragraphes suivants pour comprendre les mécanismes, avantages et enjeux de ces infrastructures, et laissez-vous inspirer par leur potentiel écologique pour l’avenir.

Comprendre les réseaux de chaleur

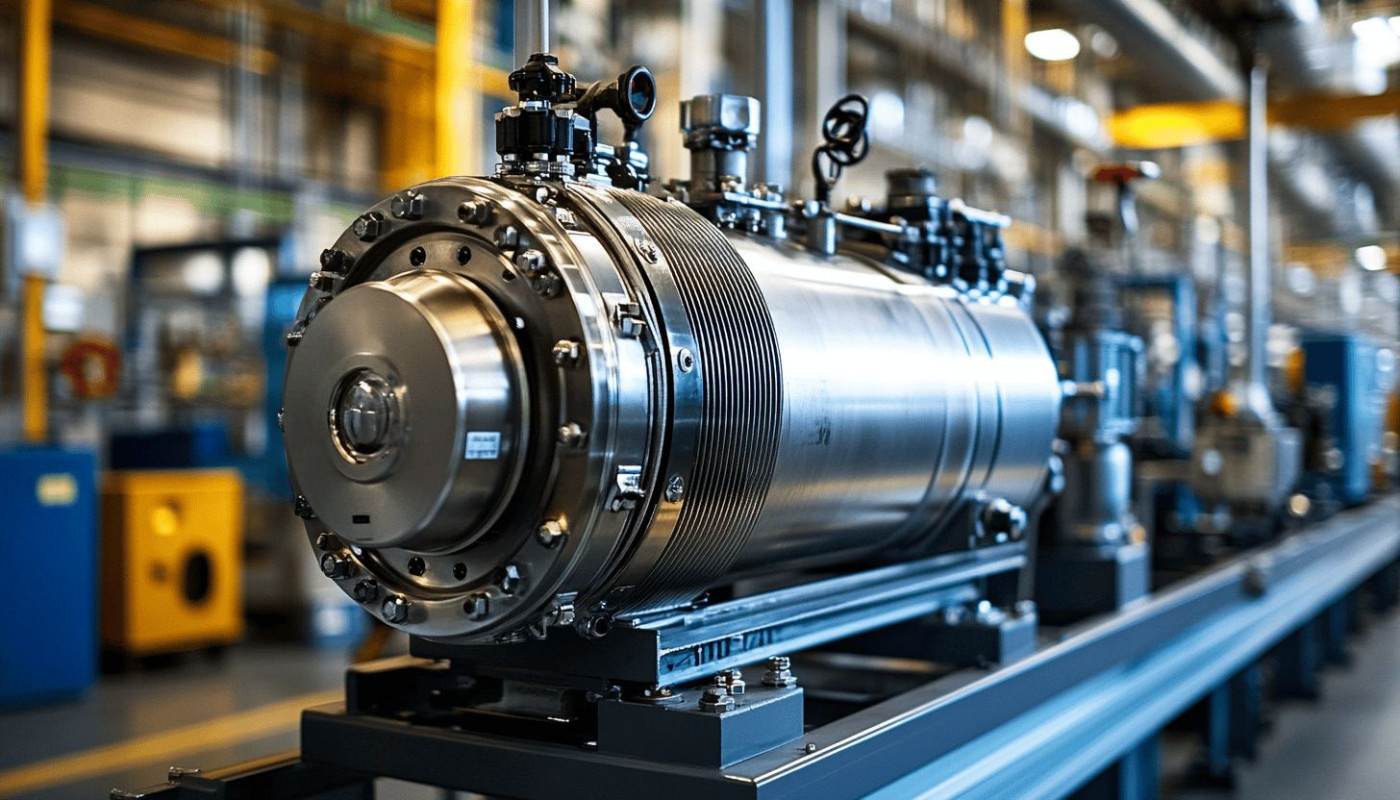

Les réseaux de chaleur sont des infrastructures centralisées permettant la distribution d’énergie thermique, principalement sous forme d’eau chaude ou de vapeur, à travers des canalisations souterraines dédiées. Ce système s’adresse principalement aux environnements urbains, où la densité des bâtiments favorise l’efficacité de la mutualisation énergétique. Grâce à un point de production central, la chaleur produite — issue parfois de sources renouvelables, de récupération ou de cogénération — est transportée jusqu’aux utilisateurs finaux, qu’il s’agisse de logements collectifs, de bâtiments publics ou d’entreprises. Au sein de chaque bâtiment raccordé, la sous-station thermique joue un rôle clé : elle permet de transférer l’énergie thermique du réseau principal vers le circuit de chauffage interne, tout en assurant sécurité et régulation personnalisée.

En mutualisant les besoins thermiques de plusieurs utilisateurs dans un même quartier urbain, le réseau de chaleur optimise la gestion des ressources énergétiques et limite les pertes inhérentes à la production individuelle. Ce système contribue à réduire la consommation globale de combustibles fossiles, notamment lorsqu’il exploite des sources d’énergie renouvelables (biomasse, géothermie, chaleur de récupération industrielle) ou des excédents provenant d’autres processus industriels. La mutualisation garantit une utilisation plus efficiente de l’énergie thermique, apportant des bénéfices économiques et environnementaux significatifs à l’ensemble des abonnés.

Dans de nombreuses villes françaises, l’expansion des réseaux de chaleur accompagne la stratégie de transition énergétique, en intégrant des technologies innovantes et des solutions intelligentes de gestion. Le principe repose sur une production centralisée, souvent moins énergivore et émettrice de gaz à effet de serre que des chaufferies individuelles. L’intégration de sous-stations thermiques assure le transfert sécurisé et individualisé de la chaleur, tout en facilitant la maintenance, le suivi de la consommation et la gestion des pics de demande. Les réseaux s’avèrent particulièrement adaptés aux contextes urbains denses, où la mutualisation permet d’atteindre des seuils de performance difficilement égalables par des installations isolées.

Pour découvrir un exemple de réalisation concrète et innovante, consultez le site présentant l’inauguration récente d’un réseau de chaleur urbain à Oloron-Sainte-Marie et Bidos, démontrant l’intérêt croissant pour ces solutions durables dans les territoires. L’initiative illustre le potentiel des réseaux de chaleur pour répondre aux enjeux énergétiques et écologiques contemporains.

Réduction des émissions de CO2

Les réseaux de chaleur jouent un rôle fondamental dans la réduction carbone, car ils optimisent l’utilisation des ressources énergétiques et intègrent de façon significative les énergies renouvelables ou de récupération. En centralisant la production et la distribution de chaleur vers plusieurs bâtiments, ces réseaux permettent d’utiliser des installations performantes, souvent équipées de systèmes de cogénération qui produisent simultanément électricité et chaleur à partir d'une seule source d’énergie. Cette mutualisation limite le recours aux systèmes individuels, généralement plus polluants et moins efficaces, conduisant à une baisse notable des émissions de CO2.

Un exemple pertinent se trouve à Paris, où le réseau de chaleur urbain alimente plus de 500 000 logements et permet d’éviter chaque année l’émission de près de 500 000 tonnes de CO2. Cette performance est obtenue grâce à l’utilisation accrue d’énergie renouvelable, comme la biomasse ou la géothermie, mais aussi par la valorisation de chaleur issue de la récupération des déchets ou d’installations industrielles. Ce système contribue ainsi à préserver l’environnement en limitant la dépendance aux énergies fossiles et en diminuant l’empreinte carbone des agglomérations.

Optimisation de l’efficacité énergétique

Les réseaux de chaleur représentent une solution innovante pour accroître l’efficacité énergétique dans la gestion des ressources thermiques urbaines. En centralisant la production de chaleur, ces infrastructures permettent de mutualiser les équipements performants, réduisant ainsi les pertes habituellement constatées lors de la distribution individuelle de l’énergie. Le rendement global s’améliore grâce à la centralisation, qui facilite la maintenance et l’optimisation des installations. Le pilotage intelligent, désormais intégré à ces systèmes, assure une régulation dynamique des besoins, adaptant instantanément la production de chaleur à la demande réelle. Ceci entraîne une diminution de la surconsommation énergétique et valorise chaque unité produite, accentuant la performance environnementale de la filière. Pour explorer ces aspects techniques et leur impact concret, il serait judicieux de solliciter l’analyse d’un ingénieur thermicien, dont l’expertise pourrait éclairer les choix de gestion énergétique et démontrer comment l’intégration de la centralisation et du pilotage intelligent favorise de faibles pertes et une efficacité énergétique optimale.

Intégration des ressources locales

Les réseaux de chaleur se distinguent par leur aptitude à exploiter efficacement les ressources locales, transformant la biomasse, la géothermie ou la chaleur industrielle fatale en énergie adaptée aux besoins des territoires. La biomasse, provenant souvent de résidus agricoles ou forestiers, devient une source d'énergie locale fiable, tandis que la géothermie permet d'utiliser la chaleur naturellement présente sous la surface terrestre. La réutilisation de la chaleur industrielle fatale, qui serait autrement dissipée, constitue également une opportunité précieuse pour renforcer l'autonomie énergétique. Grâce à l’installation de boucles d’eau chaude, ces réseaux transportent la chaleur produite localement jusqu’aux bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels, réduisant ainsi la dépendance aux combustibles fossiles importés.

L’intégration des ressources locales dans les réseaux de chaleur ne se limite pas à une alternative énergétique : elle favorise l’émergence d’une véritable autonomie pour chaque territoire. En adaptant le choix des sources renouvelables selon les atouts régionaux, il devient possible d’optimiser la performance énergétique et de soutenir le développement économique local. L’expertise en ressources énergétiques locales s’avère déterminante pour identifier les gisements de biomasse disponibles, évaluer le potentiel géothermique ou encore cartographier les sites industriels générant de la chaleur fatale. Ces démarches participent à une gestion durable de l’énergie locale, tout en contribuant activement à la diminution de l’empreinte carbone.

Enjeux et perspectives d’avenir

Le futur des réseaux de chaleur repose essentiellement sur la modernisation continue des infrastructures et l'intégration croissante des énergies propres dans leur fonctionnement. Le raccordement progressif de nouveaux quartiers et bâtiments, soutenu par les collectivités, permet non seulement d’augmenter la part d’énergies renouvelables, mais aussi d’optimiser l’efficacité énergétique à l’échelle urbaine. La modernisation des réseaux existants implique le remplacement des canalisations vétustes, l’amélioration de l’isolation thermique et l’adoption de technologies intelligentes pour une gestion optimale de la distribution.

Malgré une dynamique de croissance prometteuse, le secteur doit relever plusieurs défis. Les investissements initiaux restent élevés et les délais de rentabilité peuvent freiner l’enthousiasme des acteurs publics et privés. Par ailleurs, la coordination entre urbanistes, fournisseurs d’énergie et collectivités est indispensable pour garantir le succès du raccordement progressif. La nécessité de former des spécialistes et d’informer les citoyens représente également un enjeu pour assurer une adoption généralisée de ces solutions durables.

Pourtant, les perspectives demeurent positives : le développement de réseaux de chaleur axés sur les énergies propres offre des opportunités considérables tant pour la réduction de l’empreinte carbone que pour la création d’emplois locaux. Les collectivités qui investissent dans cette voie peuvent espérer des retombées économiques et environnementales significatives, renforçant ainsi la résilience de leur territoire face aux défis climatiques. L’évolution vers des systèmes plus intelligents et interconnectés augure d’une transition énergétique réussie et d’un avenir plus durable pour les zones urbaines.

Articles similaires