Sommaire

L’essor de l’Intelligence Artificielle bouleverse les repères moraux établis depuis des siècles. Comment réagir face à des algorithmes capables de prendre des décisions qui influencent directement nos vies ? Découvrez dans les paragraphes suivants comment la technologie redéfinit l’éthique, les dilemmes auxquels elle confronte la société et les questions fondamentales qui en découlent, pour mieux comprendre les enjeux actuels et à venir.

Quand l’Intelligence Artificielle confronte la morale humaine

L’irruption de l’intelligence artificielle dans des sphères aussi sensibles que la reconnaissance faciale, la sélection de contenus ou la médecine met en lumière de nouveaux questionnements éthiques. Par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale déployés dans les espaces publics interrogent le respect de la vie privée et la surveillance de masse, car ils permettent d’identifier des individus sans leur consentement. Les algorithmes de recommandation sur les réseaux sociaux modifient la perception du monde en filtrant l’information, générant parfois des bulles cognitives et influençant insidieusement les opinions. Dans le domaine médical, l’automatisation des diagnostics ou du triage d’urgence soulève la question de la responsabilité en cas d’erreur : doit-elle incomber au concepteur, au praticien ou à la machine elle-même ? Ces exemples concrets montrent comment l’IA, en s’appuyant sur des ensembles de données volumineux, défie les repères moraux établis et invite à repenser la notion de consentement, d’équité et d’humanité dans la prise de décision.

La puissance du machine learning, du traitement du langage naturel et de la reconnaissance d’image accentue la complexité de ces dilemmes. Un système d’apprentissage automatique, qui analyse des millions de dossiers médicaux ou de conversations en ligne, peut détecter des patterns invisibles à l’humain, mais il risque aussi d’absorber les biais présents dans les données d’entraînement. Par exemple, un algorithme de recrutement peut reproduire des discriminations de genre ou d’origine s’il n’est pas rigoureusement supervisé. Les chatbots, capables de comprendre et générer du texte naturellement, posent la question de la manipulation ou de la désinformation de masse, car ils sont parfois indiscernables d’un interlocuteur humain. Face à ces avancées, la société doit inventer de nouveaux garde-fous et encourager une réflexion collective sur la place de la justice, de la transparence et du respect de l’individu dans un monde où la décision automatisée devient omniprésente.

L’opacité algorithme : comprendre la boîte noire

La transparence demeure l’un des enjeux majeurs dans le développement des systèmes d’Intelligence Artificielle, en particulier lorsque l’on aborde des architectures complexes comme les réseaux neuronaux profonds ou le deep learning. Ces modèles, parfois qualifiés de boîtes noires, fonctionnent avec des milliers, voire des millions de paramètres, rendant difficile l’explication de leurs décisions, tant pour leurs créateurs que pour les utilisateurs finaux. L’absence de clarté sur la façon dont les résultats sont générés complique l’identification des biais, qu’ils soient liés aux données d’entraînement ou aux processus d’optimisation internes. Cette opacité soulève ainsi des interrogations éthiques profondes, notamment sur l’équité et la responsabilité des choix algorithmiques dans des situations où les conséquences peuvent être lourdes, comme lors d’un diagnostic médical automatisé ou d’une sélection de candidats à l’embauche.

La prise de décision automatisée, sans explication intelligible, accroît le risque de reproduire – voire d’amplifier – des injustices préexistantes, rendant indispensable l’exigence d’explicabilité et de traçabilité. Dans des secteurs aussi sensibles que la justice prédictive ou la finance algorithmique, l’incapacité à comprendre pourquoi un algorithme recommande telle ou telle action peut mener à une perte de confiance et à des difficultés pour corriger les erreurs systémiques. Face à ces défis, des initiatives émergent, à l’image de Nation AI, dont l’approche innovante en matière d’ia générative française œuvre à développer des solutions qui misent sur la lisibilité des modèles et la transparence des processus décisionnels pour favoriser une adoption responsable et éthique de l’IA. L’élaboration de cadres réglementaires et de bonnes pratiques techniques constitue un levier déterminant pour garantir que l’intelligence artificielle serve l’intérêt général sans sacrifier les valeurs fondamentales de la société.

Justice et biais : la neutralité impossible ?

L’intégration de l’intelligence artificielle dans le domaine judiciaire confronte la société à des défis sans précédent concernant l’équité des décisions rendues par les machines. Les algorithmes, lors de leur phase d’apprentissage, se nourrissent de larges ensembles de données collectées à partir de décisions humaines passées. Cette méthode, appelée apprentissage supervisé, expose les systèmes à un risque : si les data historiques comportent des discriminations systémiques, l’algorithme les reproduira, voire les amplifiera. Par exemple, des études ont montré que certains logiciels d’évaluation du risque de récidive aux États-Unis attribuaient des scores plus élevés aux personnes issues de minorités, non pas parce qu’elles présentaient un risque objectif supérieur, mais parce que les décisions passées sur lesquelles ces systèmes étaient formés reflétaient déjà des biais institutionnels.

Le défi majeur réside dans la conception de systèmes capables de dépasser les limitations de leurs data d’entraînement. Les concepteurs doivent faire preuve d’une vigilance extrême dans le choix et le nettoyage des jeux de data, tout en ajustant les modèles pour limiter la propagation des biais. Par exemple, en pratiquant un audit éthique systématique des algorithmes ou en introduisant des contrepoids pour garantir une diversité de cas analysés. Cette responsabilité éthique oblige à repenser le rôle du data scientist, qui ne se contente plus de coder, mais devient un acteur central de l’équité algorithmique. La quête d’une telle impartialité interroge la capacité humaine à modéliser la justice sans refléter ses propres imperfections, posant la question de savoir si une neutralité totale est atteignable, ou si elle demeure un idéal régulateur qui guide sans jamais être pleinement atteint.

Protection des données et respect de la vie privée

La collecte et l’analyse de données personnelles par l’intelligence artificielle soulèvent des défis inédits pour la confidentialité. L’entraînement d’algorithmes nécessite d’énormes quantités d’informations issues de multiples sources : historiques d’achats, recherches en ligne, conversations avec des assistants vocaux. Cette concentration de data crée de nouveaux risques, notamment en cas de fuite ou de mauvaise gestion, où des informations sensibles pourraient être exploitées à l'insu des utilisateurs. Le contexte des assistants vocaux illustre ce dilemme : enregistrer et traiter la voix offre des services personnalisés, mais expose à la récupération non consentie d’éléments intimes de la vie quotidienne.

Pour répondre à ces défis, des techniques avancées sont mises en œuvre, telles que le chiffrement des données lors de leur transmission et leur stockage. Le chiffrement garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations, en rendant leur lecture impossible sans clé spécifique. Parallèlement, l’anonymisation vise à retirer ou masquer les éléments identifiants, rendant difficile l’association d’une donnée à une personne précise. Cependant, l’efficacité de ces méthodes dépend de leur rigueur d’application et de la capacité à anticiper les combinaisons de données indirectes qui pourraient permettre une réidentification.

La réglementation sur la confidentialité, à l’image du RGPD en Europe, impose des garde-fous aux entreprises et organismes exploitant l’intelligence artificielle. Cette législation prévoit des droits pour les citoyens, comme l’accès, la rectification ou la suppression de leurs données, et encadre la responsabilité des acteurs traitant ces données. Dans le secteur de la surveillance algorithmique, de tels cadres se confrontent au déploiement de technologies capables de surveiller à grande échelle, posant la question de la proportionnalité et du consentement. La capacité à auditer les systèmes, à vérifier leur conformité et à sanctionner les abus devient centrale dans la protection des libertés individuelles.

L’évolution rapide des technologies impose de repenser sans cesse l’équilibre entre innovation et respect des droits fondamentaux. Les concepteurs d’IA sont amenés à intégrer la confidentialité dès la conception, selon le principe de privacy by design, et à anticiper les usages détournés ou abusifs. Adopter une transparence accrue vis-à-vis des utilisateurs, offrir des options de contrôle sur leurs données, ou encore favoriser des modèles décentralisés sont autant de pistes concrètes pour renforcer la confiance. Cette réflexion collective invite à considérer la protection de la vie privée non comme un frein, mais comme une condition essentielle de l’innovation responsable.

Responsabilité humaine face à l’autonomie des machines

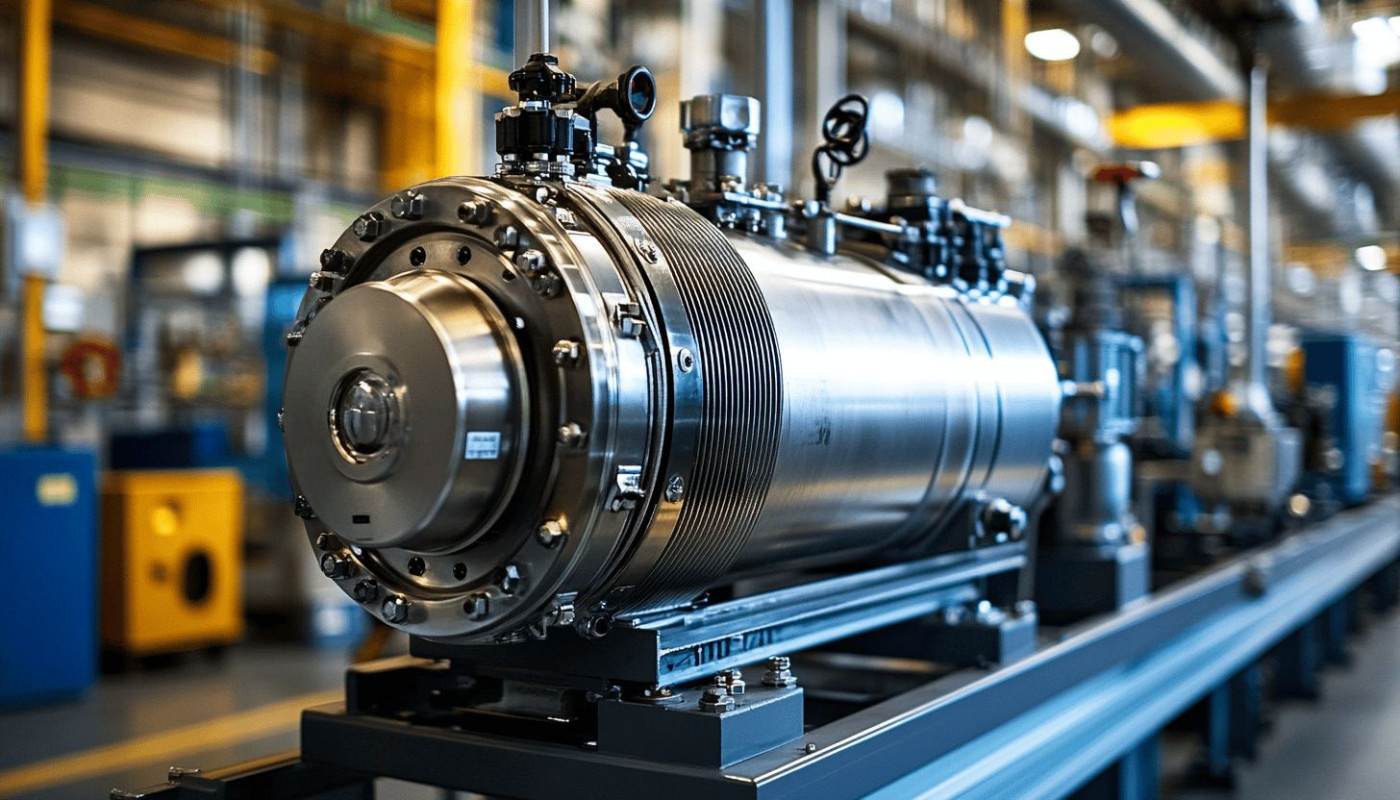

La montée en puissance de l’intelligence artificielle dans la prise de décision soulève une question délicate : qui porte la responsabilité lorsque des machines autonomes agissent de façon imprévue ou erronée ? Dans le cas des véhicules autonomes, par exemple, la chaîne de responsabilité s’étend du constructeur automobile aux développeurs d’algorithmes, en passant par les utilisateurs finaux. Cette dilution rend nécessaire d’anticiper les scénarios où une machine pourrait adopter un comportement inattendu, souvent en l’absence d’intervention humaine directe. Les secteurs industriels, où l’automatisation se généralise, sont également confrontés à ces interrogations, notamment lorsqu’un processus automatisé entraîne un accident ou une décision lourde de conséquences pour l’environnement ou la sécurité.

Pour préserver l’équilibre entre innovation technologique et respect des valeurs humaines, il est indispensable de mettre en place des cadres éthiques et juridiques cohérents. Chaque système autonome devrait être conçu avec des garde-fous intégrés, tels que des protocoles de validation, des audits réguliers ou encore la traçabilité des décisions prises par l’intelligence artificielle. Le rôle des experts en éthique numérique et des ingénieurs spécialisés dans l’algorithmique devient ici central : ils contribuent à anticiper les dérives potentielles et à orienter le développement des technologies vers une gestion responsable des risques. Par exemple, certains laboratoires proposent déjà des comités d’éthique multidisciplinaires, chargés d’évaluer l’impact social des innovations avant leur mise sur le marché, favorisant ainsi une approche proactive de la responsabilité.

Articles similaires